Building Thinking Classrooms ist ein mega Konzept – bis man selbst darin absäuft. Neun Gruppen, manchmal acht, manchmal zehn. Alle reden, alle denken, alle rechnen. Genau das ist ja die Idee: Denken sichtbar machen, gemeinsam knobeln, Ideen austauschen. Nur hört jede Gruppe in erster Linie sich selbst. Ich gehe herum, höre zu, beobachte, nicke – aber greife kaum ein. Ich will den Denkprozess nicht kaputtmachen. Trotzdem steht man da in einem Raum, in dem 28 Menschen gleichzeitig senden und empfangen, reden und rechnen, erklären und verwerfen. Es ist einfach zu viel.

Natürlich fallen Fehler auf. Manche nutze ich direkt in der Sicherung, um sie aufzugreifen. Aber viele kleine Nebenfehler gehen unter. Diese stillen, fast richtigen Wege, die im Lärm der Gruppen verschwinden. Es passiert schlicht zu viel gleichzeitig. Am Ende bleibt das Gefühl, dass viel und klug gedacht wurde – aber man weiß am Nachmittag nicht mehr genau, was. Building Thinking Classrooms ist so interaktionsreich, dass man als Lehrkraft zwangsläufig den Überblick verliert.

Der Gallery Walk – schön, aber zu flüchtig

Irgendwann kam der Schülerwunsch: „Können wir eigentlich mal sehen, was die anderen gemacht haben?“ Also gab es einen Gallery Walk. Die Gruppen liefen herum, schauten sich gegenseitig an, diskutierten, lachten, verglichen. Das war lebendig, fast schon museal – aber eben nur Momentaufnahme. Danach fehlte mir die Zeit, die Ergebnisse wirklich in Ruhe durchzugehen. Ich hatte das Gefühl, die Denkprozesse rauschen an mir vorbei, und ich bekomme immer nur den Schatten davon.

Digitale Hürde

Ich hatte lange gezögert, beim denkenden Klassenzimmer etwas Digitales einzusetzen. Nicht, weil ich technikfeindlich wäre – im Gegenteil, ich hab in der Vergangenheit genug Tools ausprobiert: Notion, TaskCards, Padlet, EduPage. Aber das war alles im klassischen Modus: Ich lade hoch, sie klicken drauf. Und ehrlich gesagt, wurde es kaum genutzt.

Diese alten Erfahrungen haben mich blockiert. Ich dachte, die ganzen Tools bringen im Denkenden Klassenzimmer sowieso nichts. Zu viel Dynamik, zu viel Bewegung, zu viel Live-Kommunikation. Ich hatte das Gefühl, dass digital hier eher stört als hilft.

Irgendwann begann ich aber, genau darüber nachzudenken. Vielleicht lag das Problem gar nicht an den Tools selbst, sondern an meiner Rolle. Ich war in der Vergangenheit meist der Alleinsender – der, der alles hochlädt, kommentiert, broadcastet – und sich dann wundert, warum keiner zurückfunkt. Ein digitaler Monolog.

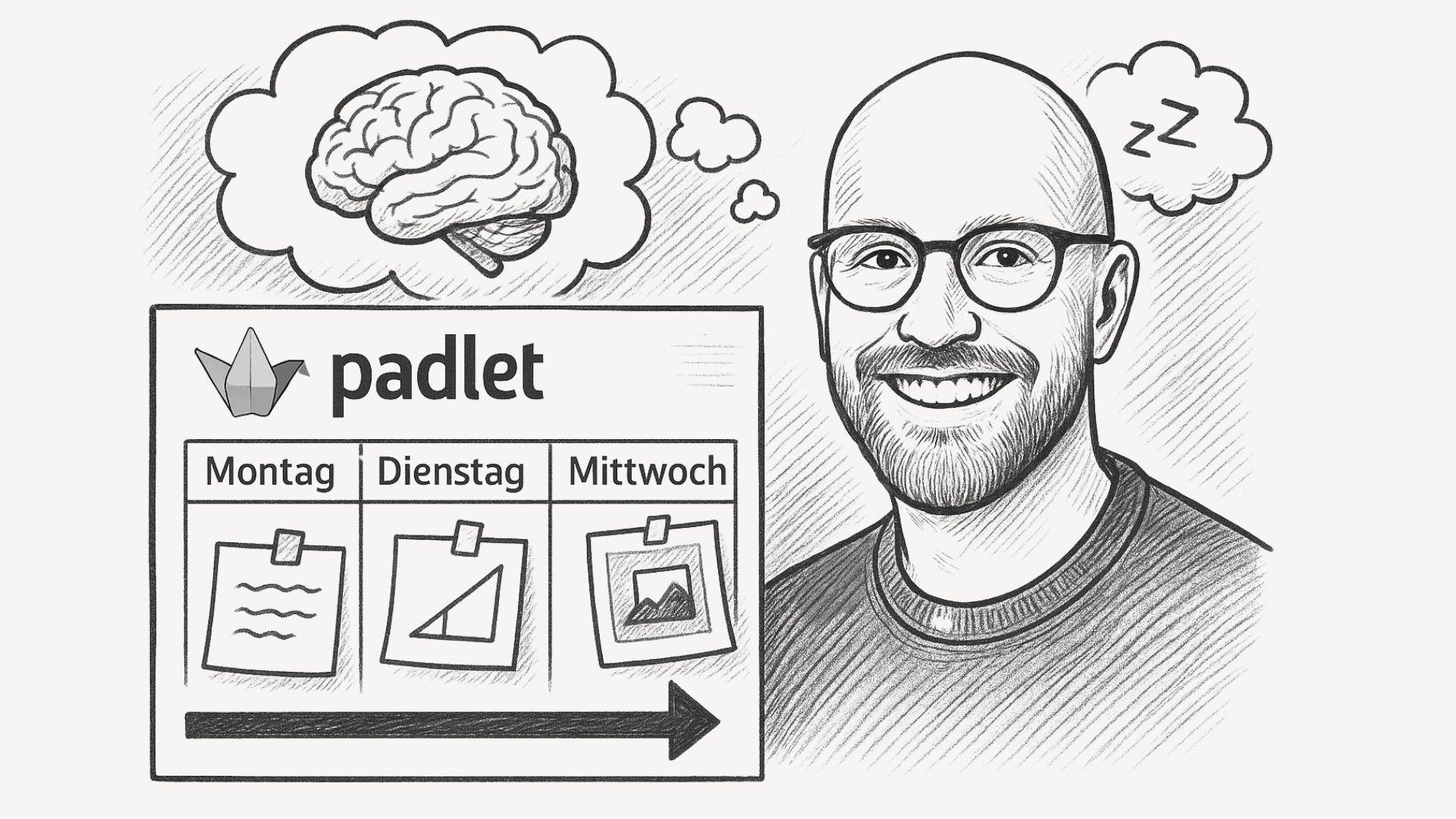

Dann kam der Gedanke: Was, wenn nicht nur ich sende, sondern auch die Schüler:innen? Wenn sie selbst sichtbar machen, was sie denken? Und irgendwann war wieder Padlet im Kopf – zuerst als Idee, dann als Konzept. Ich dachte: Eigentlich erinnert das stark an Scrum. Nicht dieses Start-up-Gerede über Agilität, sondern im echten Sinn: Prozess statt Produkt. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee, für jede Unterrichtsreihe ein eigenes Padlet anzulegen. Nicht als Ablage, sondern angelehnt an die Rolle eines Scrum Masters – als Raum, in dem die Gruppen selbst arbeiten, denken, dokumentieren. Ich halte den Rahmen, sorge für Struktur, halte den Flow am Laufen. Und ja, ich greife auch ein, lade Material hoch, kommentiere, steuere nach, wenn’s nötig ist. Die Gruppen sind die Entwicklerteams, sie entwerfen, verwerfen, verbessern. Das Padlet ist im Grunde unser Scrum-Board – der Ort, an dem Fortschritt sichtbar wird, wo Denken Spuren hinterlässt. Ich bin also kein Alleinsender mehr, sondern Prozessbegleiter in einem System, das sich selbst bewegt, aber nicht führungslos ist. Ein Raum, in dem Denken nicht nur beobachtet, sondern gemeinsam weiterentwickelt wird.

Mein Padlet-System

Ich habe mir dann also wieder eine Padlet-Lizenz gegönnt und das System einmal sauber aufgebaut. Eine Spalte heißt „Materialien“ – dort liegen Schulbuchlösungen, Musterklassenarbeiten, freiwillige Übungsaufgaben, Checklisten. Daneben gibt es Spalten für die Unterrichtstage, das Herzstück des Padlets: Montag, Dienstag, Mittwoch, … – jede Stunde mit Datum. Das Denken wächst dann, wie eine gedankliche Zeitleiste.

Am Ende jeder Stunde gibt es den „Foto-Moment“: Jede Gruppe hat 90 Sekunden, um ihr Arbeitsergebnis zu fotografieren und ins Padlet hochzuladen. Namen der Kids dazu, fertig. Wir haben iPads, aber im Grunde reicht jedes Handy. Einer in der Gruppe hat immer eins. Der Timer läuft, und sobald er klingelt, muss das Bild oben sein.

Das verändert die Arbeitsweise. Die Gruppen achten noch stärker auf ihre Darstellung, weil sie wissen, dass ihr Ergebnis bleibt. Sie arbeiten noch etwas konzentrierter, ordentlicher, bewusster. Zumindest rede ich mir das ein. Und für mich entsteht dabei zum ersten Mal ein echtes Archiv – eine Spur von dem, was passiert ist.

Endlich Überblick

Das Ganze ist eine enorme Entlastung. Nach jeder Stunde habe ich automatisch eine Dokumentation. Ich kann später reinschauen, Entwicklungen sehen, typische oder übersehene Fehler erkennen. Beim Satz des Pythagoras zum Beispiel: Alle Gruppen hatten die Gleichung entwickelt, aber beim Umstellen und Auflösen war plötzlich Schluss. Ohne die Fotos wäre mir das gar nicht so deutlich aufgefallen.

Natürlich landen im Padlet auch falsche Ergebnisse. Das ist normal, weil die Schüler:innen Fehler machen – und sie hochladen. Ich lasse das bewusst so stehen. Wer gerade frisch aus dem Referendariat kommt oder noch mitten drin steckt, würde jetzt wahrscheinlich unter jedes Bild schreiben, wo der Denkfehler liegt. Das mache ich nicht. Dafür fehlt im Alltag einfach die Zeit, und ehrlich gesagt, ist das auch nicht der Punkt. Ich will für das Padlet möglichst wenig Zeit aufwenden. Eine Reihe ist vorbereitet, vieles liegt in der digitalen Schublade, Material hochladen dauert zwei Minuten – während die Kids noch arbeiten. Mehr braucht es nicht. Ich kommentiere also nicht alles, ich korrigiere nicht alles. Wenn etwas besonders gut ist, markiere ich es farblich und hebe es hervor. Das war’s. Und genau deswegen steht oben im Padlet, ganz bewusst: „Die veröffentlichten Gruppenlösungen dienen der Dokumentation von Lernprozessen, nicht der individuellen Überprüfung.“

Auch die Kommentarfunktion ist hilfreich. Nicht, weil ich jetzt abends Feedback-Marathons starte – dafür fehlt schlicht die Zeit –, sondern weil ich kann, wenn ich will. Wenn mir etwas auffällt, kommentiere ich. Wenn jemand nachfragt, kann ich reagieren. Ich habe dadurch die Möglichkeit, auch nachträglich in die Denkprozesse einzusteigen, ohne den Unterrichtsfluss zu stören.

Der QR-Code-Trick

Damit das Ganze nicht wieder im Link-Chaos endet, hängt im Klassenraum einfach ein riesiger QR-Code. DIN A3, fett gedruckt, „Mathematik 9 EK“ drunter. Wer etwas hochladen oder nachschauen will, scannt. Fertig. Kein ewiges Suchen in unser Schul-App EduPage, kein „Herr Kaucke, wo war das nochmal?“.

Das Prinzip funktioniert so gut, dass ich es für alle Fächer in meiner Klasse übernommen habe. Vier QR-Codes, vier Padlets. Alles schnell kopierbar, einheitlich, klar. Absurd simpel – aber endlich alltagstauglich.

Mehr Transparenz, weniger Nachbereitung

Noch am Ende der Stunde lade ich einfach per Drag & Drop meine Unterrichtsskizze hoch. Meistens ist das mein Merksatz, den die Schüler:innen am Ende abschreiben sollen, zusammen mit dem, was ich ursprünglich für die Stunde geplant hatte – also genau das, was mein eigener GPT für mich vorbereitet. Da steht dann alles drin: das Thema, die Aufgabe, der erwartete Denkprozess, der Merksatz und der didaktische Fokus. Kurz: das Denkgerüst der Stunde. Dazu kommen die freiwilligen, in Anführungszeichen, Hausaufgaben zum Üben oder auch Zusatzmaterial.

Ich lade manchmal auch Fotos meiner eigenen Tafel hoch oder kleine Erklärbilder. Das Ganze ist extrem flexibel, weil es mit Padlet einfach wahnsinnig schnell geht.

Natürlich nutzt das nicht jede:r Schüler:in später zuhause. Aber das ist zunächst egal. Es ist ein Angebot. Und niemand kann am Ende sagen, er oder sie wüsste nichts. Alles ist da – geordnet, sichtbar, nachvollziehbar. Man sieht Entwicklungen, über Stunden, über Wochen.

Ganz nebenbei dokumentiert das System nicht nur für die Schüler:innen, sondern auch für mich – und, wenn man will, auch für Eltern. Es gibt immer ein paar, die genau wissen wollen, was im Unterricht passiert. Anfangs waren manche skeptisch: „Unterricht im Stehen? Das kann ja nicht gut sein.“ Jetzt kann ich einfach den Link vom Padlet teilen. Zu Beginn jeder Unterrichtsreihe bekommen Eltern und Schüler:innen denselben Zugang. Wer will, kann reinschauen.

Und es dokumentiert auch nach innen: Ich kann Kolleg:innen zeigen, was in meinen Klassen passiert. Wenn jemand fragt, ob das mit dem Denkenden Klassenzimmer wirklich funktioniert, muss ich nichts erklären. Ich öffne einfach ein Padlet, zeige Fotos, sag: Hier – das waren meine Neuntklässler gerade. Satz des Pythagoras. Das haben die sich selbst hergeleitet. Manchmal glauben die Leute ja, ich spinne, wenn ich davon erzähle. Aber wenn sie die Gruppenergebnisse sehen, die echten Arbeiten, dann kippt das. Dann wird aus Gerede plötzlich Beweis. Proof of Work, ganz simpel.

Fazit: Eine Chronik des Denkens

Das Denkende Klassenzimmer war früher wie Snapchat: Alles weg, sobald die Stunde vorbei war. Jetzt ist es eher wie eine Chronik – eine digitale Spur des Denkens. Das Padlet macht Lernprozesse sichtbar: Fortschritte, Fehler, Muster. Ich kann nachträglich verstehen, wo Probleme lagen, sehe Entwicklungen, erkenne Lücken.

Für die Schüler:innen ist es mehr als eine Ablage: Es ist Nachvollziehbarkeit. Wer krank war, kann nachsehen. Wer üben will, findet Material. Wer sich auf eine Klassenarbeit vorbereitet, hat alle Arbeitsschritte dokumentiert – vom ersten Versuch bis zur Lösung.

Und für mich ist es schlicht Transparenz. Ich kann zeigen, was passiert, ich kann teilen, ich kann reflektieren. Das Padlet ermöglicht eine Chronik des Denkens im Denkenden Klassenzimmer. Keine Revolution, aber eine ehrliche, sinnvolle und wenig zeitintensive Verbesserung – und bei der bleibe ich erstmal.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Ich nutze Padlet aus eigener Erfahrung und Überzeugung, weil es sich für mich im Unterricht als besonders benutzerfreundlich erwiesen hat. Natürlich ließe sich ein vergleichbares System auch mit anderen Tools umsetzen – zum Beispiel mit TaskCards oder Lösungen von fobizz. Entscheidend ist nicht das Tool selbst, sondern die Idee dahinter: Lernprozesse sichtbar und nachvollziehbar zu machen.

Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.