Mein persönlicher Albtraum hieß: Rechtschreibung. Ich hab gerne geschrieben, wirklich gerne. Aber Kommasetzung, „dass“ mit zwei s, und all der ganze Regel-Kack haben mich regelmäßig zerlegt. Meine Aufsätze? Inhaltlich top. Bewertung? Rotstift-Massaker. Vorführung vor der Klasse inklusive. Entwertung deluxe.

Und ja, kein Zufall, dass ich heute Mathelehrer bin. Zahlen sind ehrlicher: zwei plus zwei, kein Diskussionsbedarf. Trotzdem liebe ich Literatur. Nur hat meine Schulzeit mir damals klar signalisiert: Dein Kopf produziert gute Gedanken – aber weil du Kommas versaust, bist du nix wert.

Schule als Bühne der Entwertung

Schule ist ein Dauer-Bewertungs-Casting. Und wer einmal unten durch ist, bleibt’s lange. Ich hab das selbst gefressen: „Aus dir wird nie was“ – so ein Satz bleibt wie ein hässliches Tattoo im Kopf. Hirnforschung bestätigt den Scheiß: Wer entwertet wird, schaltet ab. Kein Lernen, kein Vertrauen, kein Selbstwert. Nur Vermeidung.

Im Studium saß ich irgendwann in einem Seminar zu Feedback-Kultur. Wissenschaftlich klar: Kluges Feedback wirkt wie Dünger. Es fördert, statt kleinzumachen. Klingt banal – ist in Schulen aber ungefähr so verbreitet wie vegane Currywurst in der Stadionwurstbude.

Entwertung ist Gift, Wertschätzung ist Grundlage. Dieser Satz verfolgt mich seitdem.

Hattie als Abrissbirne

Und jetzt kommt der Moment, wo ich nerdig werde: John Hattie. Der Typ hat über 800 Studien zerlegt, Millionen Schülerdaten durch den Fleischwolf gedreht und rausgehauen: Feedback ist kein Pädagogen-Gefühlskitsch, sondern der Hulk unter den Lernfaktoren. Effektstärke 0,70 – das ist nicht nett, das ist knallhart messbar. Alles über 0,40 gilt schon als „lohnt sich“ – Feedback liegt fast doppelt so hoch.

Heißt: Wer Feedback ernst nimmt, baut Raketenantrieb in den Unterricht. Wer’s ignoriert, klebt weiter Post-its auf tote Esel.

Aber – und das ist der Punkt, den viele übersehen: Kein Schüler der Welt nimmt sich dein „Verbessere das!“ zu Herzen, wenn er dich für einen Arsch hält. Beziehung ist die Antenne, über die Feedback überhaupt erst ankommt.

Meine Praxis: Feedback ohne Lobkarten

Ich mach keine Kerzenkreise, keine Wohlfühl-Oasen. Ich geb Feedback. Dauerhaft. Spontan. Echt.

- Daumen hoch im Vorbeigehen.

- Grimassen, wenn jemand einen guten Witz landet.

- Winken durch den Raum, überall.

- Türen aufhalten – auch wenn ich’s eilig habe.

- Namen nennen – „Schön, dich zu sehen, Ali.“

- Jeden grüßen, auch die, die sonst durchs Raster fallen.

- Kleinigkeiten sehen und beloben – „Neue Brille? Sieht gut aus!“

Früher fand ich das peinlich. Heute – Mitte 30, Funktionsjacke, Helmleuchte wie ein Weihnachtsbaum – ist mir Peinlichkeit egal.

Streng und wertschätzend – kein Widerspruch

Ich führe niemanden vor, der fachlich aufgrund von Unvermögen schwach ist. Schüler:innen vor der Klasse runterzumachen – das geht einfach nicht. Auch bei denen, wo ich kaum Ansatz finde, suche ich nach irgendwas. Zur Not sag ich: „Schön, dich zu sehen.“ Hauptsache: Wahrnehmung.

Aber Respektlosigkeit? Da ist bei mir Feierabend. Wenn einer „Du Neger“ sagt, oder „bist du behindert“ oder „Du Homo“, dann gibt’s keine pädagogische Wattebällchen-Nummer im Vier-Augen-Gespräch. Wer öffentlich andere runterzieht, kriegt öffentliche Konsequenzen. Da ist mir der Schutz der Angegriffenen wichtiger als die Schonung des Täters.

Und trotzdem: Ich lächle schlechte Leistungen nicht weg. Feedback heißt auch, klar zu benennen, was fehlt. Nur eben nicht: „Du kannst das nicht.“ Sondern: „Du kannst das noch nicht.“ Dieser kleine Unterschied macht viel aus. Kids checken das sofort. Ich sag ihnen auch: „Du hast dich zu wenig angestrengt. Erklär mir warum.“ Ehrlichkeit statt Streichelzoo.

Kids im Spiegel ihrer Geschichte

So wie Rechtschreibung nie mein Ding war, weiß ich: Manche Kids haben ihre ganz eigenen Baustellen. Und oft liegen die nicht mal in der Schule, sondern zuhause. Nicht jedes Kind hat Eltern, die morgens Frühstück machen, die beim Lernen helfen, die einfach mal fragen: „Wie geht’s dir?“ Manche haben gar keine verlässliche Bezugsperson – außer einer, die regelmäßig betrunken oder stoned ist.

Von solchen Kids kann ich nicht erwarten, dass sie abliefern. Ich muss Kids im Spiegel ihrer Geschichte sehen.

Dafür brauch ich Infos. Ich muss nicht ihre Lieblingsfarbe kennen – aber ob jemand Fußball spielt oder Shisha-Bar-Stammgast ist, das will ich wissen. Weil’s zeigt: Da gibt’s ein Leben. Und weil ich dann merke, wenn ein Tag mal nicht läuft, und das okay ist.

Und: Nicht jeder Lehrertypus passt zu jedem Schülertyp. Manche reden lieber mit meinem Kollegen über Fußball, andere mit meiner Kollegin über ihre Endometriose – fair enough. Ich muss das nicht forcieren.

Ein Prinzip, das ich lebe: gewolltes Vergessen. Nicht jeder Tag ist Abschlussprüfung. Nicht jeder Ausrutscher muss festgenagelt werden. Natürlich streiche ich keine kompletten Monate weg – aber Augenmaß ist alles. Kleine Entwicklungen? Feiern. Mini-Fortschritte? Wertschätzen. Denn Motivation wächst nicht an Noten, sondern an Momenten, die zeigen: Ich werde gesehen.

Ironie als Code

Manche Kids kann man direkt loben. Andere kriegen bei einem „Gut gemacht“ sofort Ausschlag. Zu oft war Lob in ihrem Leben der Köder, bevor es Schläge gab. Manchmal funktioniert Ironie dann besser. Beleidigungen und dumme Sprüche – aber verdreht, als Kompliment getarnt. Ein Insider-Code, der nur mit Grinsen zündet. Außenstehende hören „Beleidigung“. Der Schüler hört: „Ich bin gemeint. Positiv.“

Natürlich muss man das erklären. Sonst rennt einer nach Hause: „Mama, Mama! Herr Kaucke hat uns beleidigt!“ Vor allem Kids im Autismus-Spektrum nehmen jedes Wort wörtlich. Da heißt es: Ironie beibringen, Codes klar machen. Und ja: Altersabhängig. Ein Fünftklässler checkt anderes als ein Achtklässler.

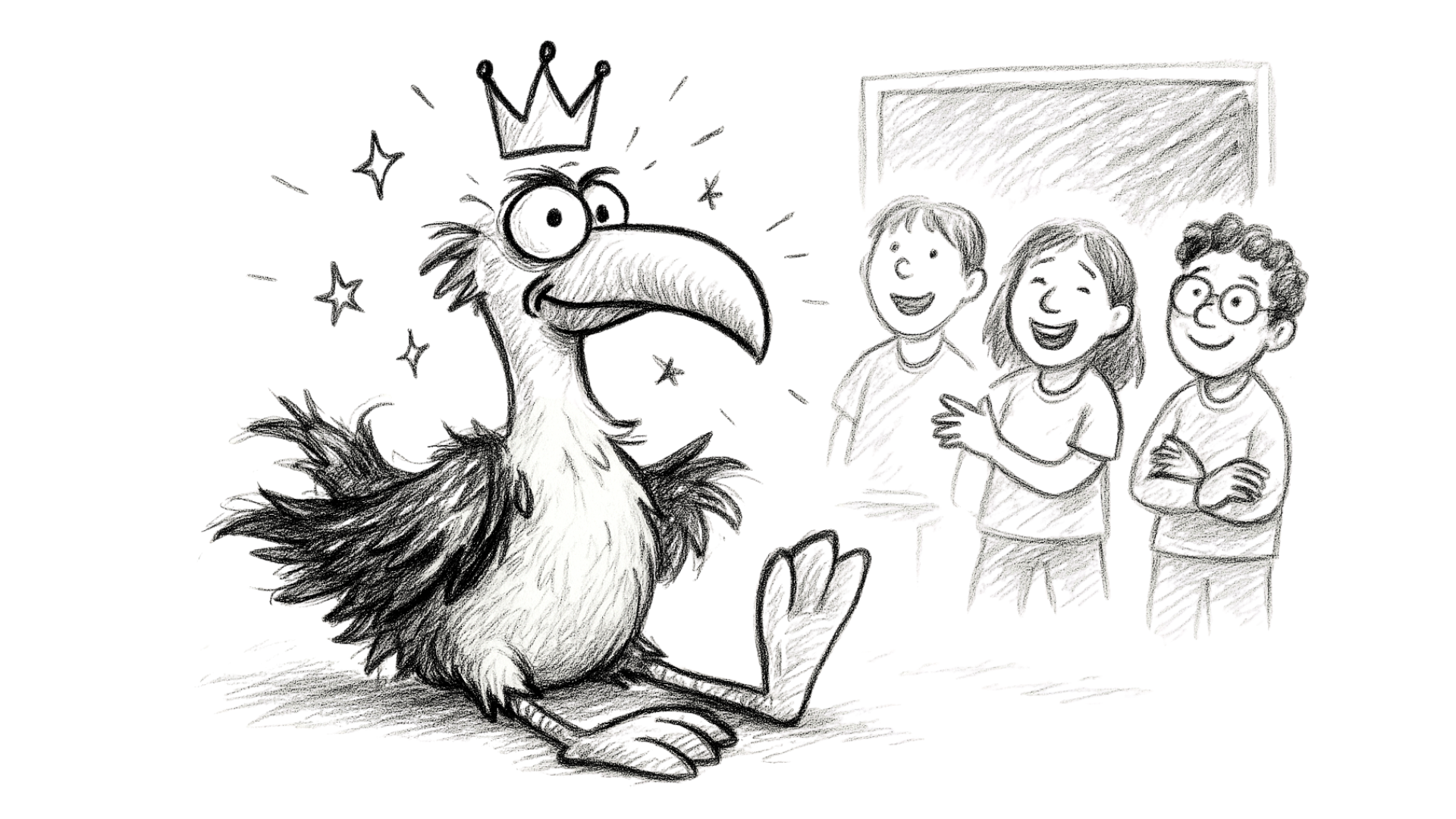

So hat sich bei mir irgendwann der „Kackvogel“ etabliert. Eigentlich nur ein dummer Spruch über eine hässliche Möwe im Klassenraum. Heute ist er Klassenmaskottchen und Titel in einem: „Kackvogel, der Klassenklugscheißer“. Wer ihn kriegt, weiß: Das klingt nach Beleidigung – ist aber in Wahrheit ein Orden. Ein Ehrenabzeichen für die, die auffallen, sich anstrengen und glänzen.

Fazit

Entwertung hat mich geprägt – im negativen Sinne. Wertschätzung prägt heute meinen Unterricht – im positiven. Nicht als Kuschelpädagogik, sondern als Haltung.

Kinder brauchen ehrliches Feedback. Mal streng, mal schräg, mal mit Beleidigungs-Adelstitel. Hauptsache: echt. Und am Ende sollen sie nicht sagen: „Ich bin froh, dass der Scheiß vorbei ist.“ Sondern: „Mein Lehrer hat mich gesehen. Jeden Morgen.“

Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.