Wer im Mathematikunterricht mit dem Konzept Building Thinking Classrooms (kurz: BTC, deutsch: Denkende Klassenzimmer) arbeitet, kennt sie: diese Sekunden, in denen Schüler:innen plötzlich „checken“, was vorher komplett undurchsichtig war. Kein lineares Begreifen, kein mühsames Herumprobieren – einfach zack, alles macht Sinn.

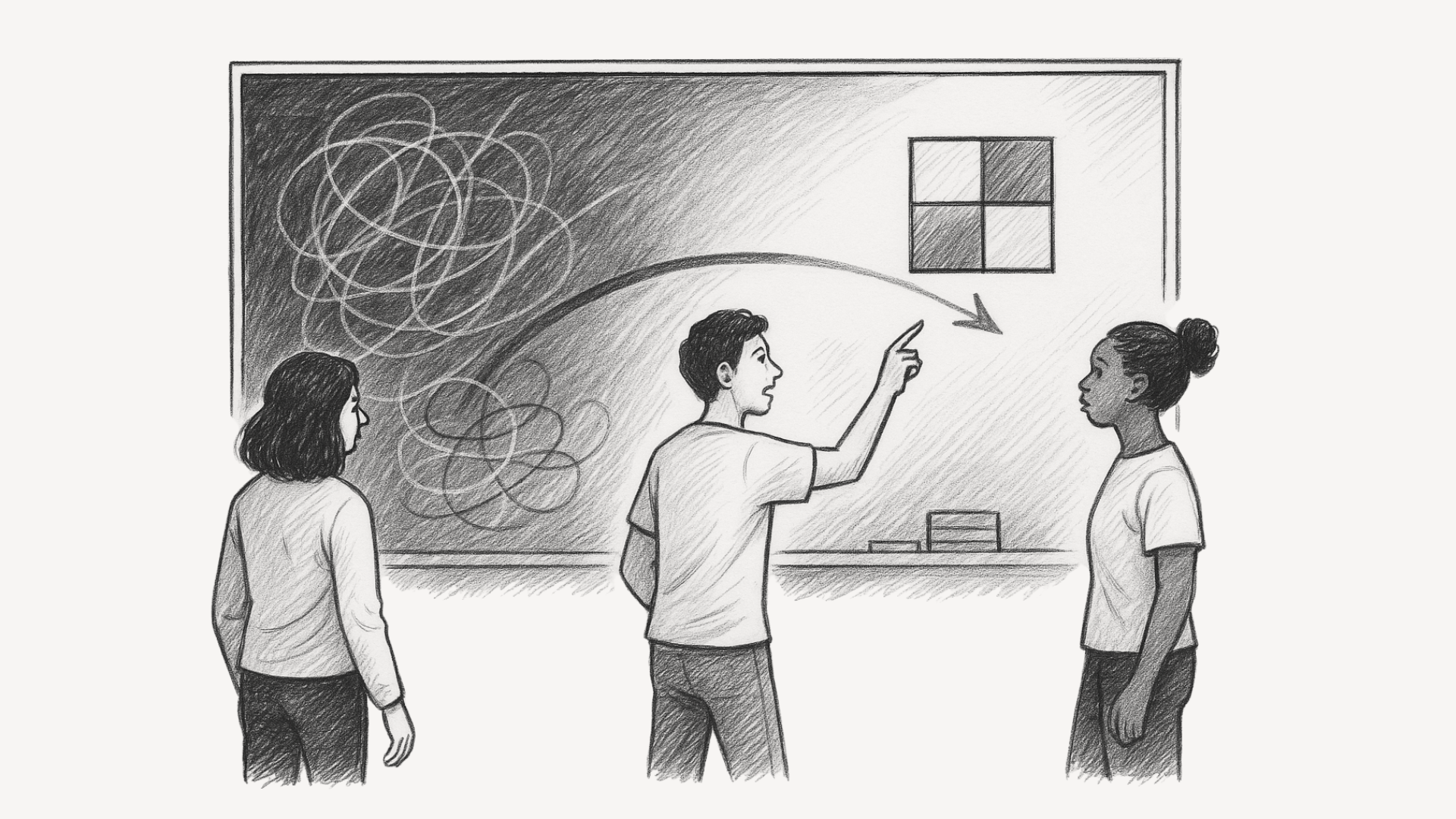

Ich sehe das ständig: Eine Gruppe steht ratlos vor der Tafel, diskutiert, verwirft, malt irgendein kryptisches Symbol. Dann ein Stopp. Eine Handbewegung. Ein „Warte mal!“. Und plötzlich kippt das ganze System – aus Chaos wird Klarheit.

Peter Liljedahl nennt das den Übergang vom Nichtdenken zum Denken – kleine Explosionen der Einsicht. Und das trifft’s. Nur blieb bisher offen, warum gerade diese BTC-Strukturen – Stehen, zufällige Gruppen, abwischbare Flächen, minimale Instruktion – so zuverlässig dieses „Zünden“ auslösen.

Bis jetzt.

Ein Freund und sehr geschätzter Kollege hat mir eine Studie geschickt – und ehrlich: sie hat bei mir sofort Klick gemacht. Genau das fehlte noch. Die Theorie zu dem, was wir in Denkenden Klassenzimmern längst fühlen, aber nie sauber erklären konnten.

Die Studie: Mathematisches Denken im Labor des Alltags

Die Forschenden Shadab Tabatabaeian, Artemisia O’bib, David Landy und Tyler Marghetis (2025) zeigen in ihrer Studie “An information-theoretic foreshadowing of mathematicians’ sudden insights”, dass Aha-Momente Systemübergänge sind: messbare Mini-Erdbeben im Zusammenspiel von Körper, Symbol und Raum.

Statt künstliche Experimente zu konstruieren, beobachteten die Forschenden Mathematiker:innen „in freier Wildbahn“ – also beim echten Arbeiten an Beweisen, in Büros und Seminarräumen. Sie analysierten videografisch aufgezeichnete Sitzungen mit über 4.600 einzelnen Handlungen – Schreiben, Zeichnen, Wischen, Gestikulieren, Blickwechsel.

Jede dieser sichtbaren Aktivitäten wurde kodiert – als symbolisches Ereignis, eine Art Zeitreihe des Denkens.

Veröffentlicht wurde die peer-reviewed Studie im renommierten Journal PNAS.

Wie man Denken misst: Das Konzept der „Surprisal“

Die entscheidende Frage der Studie lautete: Lässt sich ein Aha-Moment vorhersagen? Statt Emotionen, Mimik oder Sprache zu untersuchen – wie viele psychologische Studien zuvor – wählten die Forschenden einen völlig anderen Zugang: die Informationstheorie.

Für jede einzelne beobachtete Handlung – etwa einen Blickwechsel, eine Geste oder einen Strich an der Tafel – berechneten sie den sogenannten Surprisal-Wert. Dieser Wert gibt an, wie überraschend oder unvorhersehbar eine Handlung im Vergleich zu den vorherigen ist.

Wenn jemand also wiederholt zwischen denselben zwei Gleichungen hin- und herblickt, ist das erwartbar – der Surprisal ist niedrig. Wenn jedoch plötzlich ein altes Diagramm wieder aufgegriffen, eine neue Skizze begonnen oder eine vergessene Ecke der Tafel ins Spiel gebracht wird, steigt der Surprisal-Wert: Das Verhalten wird weniger vorhersehbar, das Denken instabiler.

Und genau hier geschieht etwas Spannendes:

Kurz vor einem ausgesprochenen Aha-Erlebnis („Oh, jetzt verstehe ich!“) steigt die Unvorhersehbarkeit der Handlungen deutlich an.

Die Forschenden beobachteten also, dass sich der Moment des Verstehens ankündigt, lange bevor er verbalisiert wird. Das Verhalten der Mathematiker:innen wird chaotischer, flexibler, explorativer – das System „Mensch–Körper–Raum“ gerät in Bewegung, bevor es sich neu ordnet.

Dieses Muster erinnert an das Verhalten komplexer Systeme kurz vor einem Kipppunkt: Ein Ökosystem, das kippt, zeigt zunächst wachsende Schwankungen; das Klima wird unberechenbarer, bevor ein Sturm entsteht. Genauso scheint auch das Denken „zu fluktuieren“, bevor sich ein neues Verständnis einstellt.

Oder anders gesagt:

Bevor wir etwas begreifen, wird unser Denken kurzzeitig unruhig. Und genau in dieser Unruhe liegt der Übergang vom alten zum neuen Verstehen.

Ein Modell des Verstehens als Phasenübergang

Die Forschenden modellierten dieses Phänomen mathematisch: Verstehen bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen Verwirrung (0) und Klarheit (1).

Zwei Kräfte wirken dabei in entgegengesetzte Richtungen:

- Funktionale Fixierung – das Festhalten an alten Vorstellungen

- Innovation – das Entstehen neuer mentaler Strukturen

Wenn der Drang, Neues zu verstehen, stärker wird als die Fixierung, verliert das alte Denkmuster seine Stabilität. Das System kippt – eine plötzliche Einsicht entsteht.

Mathematisch handelt es sich um eine bifurkative Dynamik, also einen typischen Phasenübergang, wie man ihn aus der Theorie komplexer adaptiver Systeme kennt.

Was das mit BTC zu tun hat

Und hier wird’s spannend: Liljedahl hat in 15 Jahren empirisch genau die Unterrichtsbedingungen gefunden, die solche Dynamiken fördern. BTC bringt das Denken an den Rand der Stabilität – und genau da passiert Magie.

| BTC-Prinzip | Systemische Bedeutung laut Studie |

|---|---|

| Arbeiten an vertikalen, abwischbaren Flächen | Sichtbare, dynamische Interaktion zwischen Körper und Symbol – wie bei Mathematiker:innen im echten Leben |

| Stehendes Arbeiten | Aktiviert die verkörperte Dimension des Denkens |

| Zufällige Gruppenbildung | Erhöht die Unvorhersehbarkeit sozialer und kognitiver Prozesse – fördert kritische Fluktuationen |

| Offene Aufgaben ohne Instruktion | Entzieht Stabilität – zwingt Lernende, neue Denkpfade zu bauen |

| Minimale Lehrerintervention | Lässt das System laufen, bis es sich selbst neu ordnet |

BTC ist damit kein Methodenspiel, sondern eine Architektur für kognitive Instabilität. Die Lernenden geraten in Situationen, in denen alte Denkmuster nicht mehr tragen – und genau dort passiert das, was wir Lernen nennen.

Ein neues Paradigma des Lernens

Liljedahl hat empirisch herausgefunden, wie man Denken auslöst. Tabatabaeian und Kolleg:innen zeigen nun, was dabei physikalisch und informationsdynamisch passiert.

BTC funktioniert, weil es Lernumgebungen erzeugt, die das System Lernender + Körper + Raum + Symbolik an die Grenze der Stabilität bringen. Dort, wo alles wackelt, entsteht plötzlich Ordnung. Und die sieht im Klassenzimmer aus wie ein leuchtendes „Aha!“.

Fazit

Mit BTC erzeugen wir keine Einsichten. Wir schaffen Bedingungen, unter denen Einsichten unvermeidlich werden. Was Liljedahl in der Praxis fand, liefert die Kognitionswissenschaft jetzt als Theorie: Denken entsteht, wenn das System destabilisiert wird – und genau das tut ein denkendes Klassenzimmer.

Sag mir die Meinung. Bleibt privat. Wird nicht veröffentlicht.